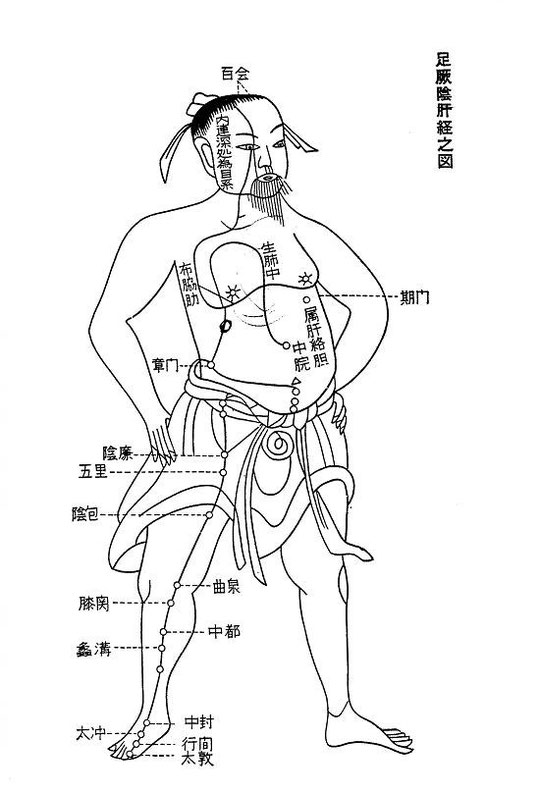

◆ 足の厥陰肝経 (左右 13穴)

足の厥陰肝経の流れ

足の少陽胆経の脈を受けて、足のおやゆびの外側、爪の根元(太敦)から始まり、足背部、内踝(うちくるぶし)の前方を過ぎ、上行して三陰交で、足の太陰脾経と足の少陰腎経と交わり(三陰交の命名の由来は、足を通る三つの陰が交わるの意)、そののち、脛骨内側(蠡溝(れいこう)、中都(ちゅうと))を通り、内踝上八寸のところにて太陰脾経と交叉し、そののち、膝関節に至り、膝の裏側のくぼみの内側(膝関)を通り、上行して大腿部内側を通り(曲泉、陰包、五里、陰廉)を経て、太腿付け根、鼠谿部を通り越し、太陰脾経の衝門・府舎の二穴を経て再び下行し、外生殖器をめぐり、(ここでは古典の表記そのものを使います)“小腹(下腹部)に抵る”。

(注“抵る”とは、~~に相当する、~~に充てる、当てる、を目的とするの意がある)

さらにこの部分は、任脈の曲骨に合流し、任脈の中極、関元を経て上行し、季肋部の章門(足の厥陰肝経ではあるが、足の太陰脾経の募穴)を経て胃を挟み、期門で肝に属し、胆を足の少陽胆経の日月の部で絡う。

この流れはそののち横隔膜(“日月神示”表記の“戸”、マニピューラチャクラからアナハタチャクラへの関門)を貫き、胸の左右の肋骨部に至り、頏顙(こうそう)(頏は咽、顙はひたい)に入る。

そののち目の内側の奥に連なり、さらに上行して督脈に合流し百会に至る。さらに目から分枝して、頬の裏(深部)を通り、眉の内側を環状にめぐる。

腹部に於いて期門で分枝し、横隔膜(“日月神示”表記の“戸”、マニピューラチャクラからアナハタチャクラへの関門)を貫いて肺に注ぐと称されている。

そして下降し、任脈の中焦で手の太陰肺経とつながる。

私見

足の厥陰肝経は、外生殖器と、下腹(任脈の曲骨に合流し、任脈の中極、関元と称されている部分)から、季肋部の章門(太陰脾経の募穴)を経て胃にいたり、そして、期門で肝に属し、胆を日月の部で絡う…というのは、

外生殖器=ムラダーラチャクラ

下腹部=スワディスターナチャクラ

季肋部の章門、肝に属し、胆を絡う、というのは、マニピューラチャクラの右=砌(みぎり)の極性の現れであると思います。

そして下三つのチャクラ、ムラダーラチャクラ、スワディスターナチャクラ、マニピューラチャクラ、は、足の組織の電磁誘導で強化されうるものです。

(足の骨と足の(コイル状の)神経が電磁石の構造を持ち、足の筋肉がコンデンサーの仕組みを持っていることによる)

そして少し余談になりますが、足の厥陰肝経の実証や虚証は、目の相に表れやすく、その目の相は、アタシが選択する刺鍼部位の決定の基準になります。

大敦(たいとん)

行間(こうかん)

太衝(たいしょう)

中封(ちゅうほう)

蠡溝(れいこう)

中都(ちゅうと)

膝関(しつかん)

曲泉(きょくせん)

陰包(いんぽう)

五里(ごり)

陰廉(いんれん)

章門(しょうもん)

期門(きもん)

予約制

鍼(はり) 灸(きゅう) マッサージ治療

児玉療院

予約制

鍼(はり) 灸(きゅう) マッサージ治療

児玉療院